이번 포스팅은 벤쿠버 여행으로 BC주를 대표하는 UBC(브리티시컬럼비아 대학교) 방문기이다. 더불어 UBC 내에 위치해있는 누드비치 WRECK BEACH에도 다녀왔다.

누드비치에서는 상당한 문화충격을 받았는데, 생생한 사진은 남길 수 없었으나 기념사진 등으로 아쉬움을 달래본다. 예상 외로 젊은 사람들이 많아서 눈이 호강했었던 기억이 떠오른다ㅎㅎ

벤쿠버 다운타운에서 버스를 타면 UBC에 쉽게 도착할 수 있다. UBC 정기승차권을 구매할 수 있을 정도로 버스가 자주 다니는것으로 알고 있다.

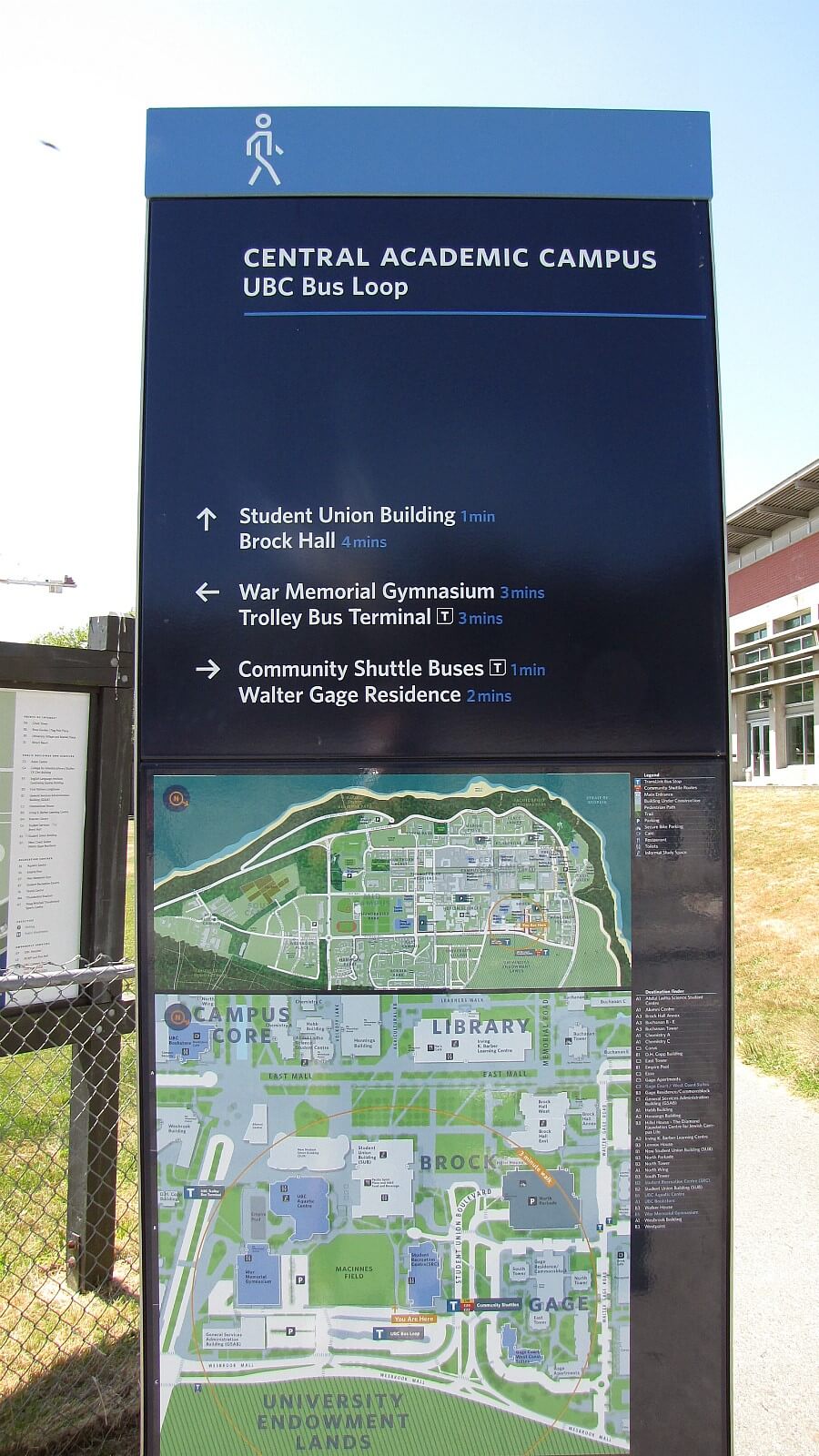

버스정류장에서 내린 뒤 무작정 걷기로 했다. 길을 잘 몰랐기에 곳곳에 있는 지도를 보면서 감으로 돌아다녔다. UBC 대학은 기부를 많이 받고 있었는지 건물 증축 공사가 한창이었다.

UBC에서는 이런식으로 현재 내가 위치해있는 곳을 쉽게 알아볼 수 있어서 길을 잃지 않을 수 있었다. 크게 오른쪽에서부터 왼편으로 걷기로 했다.

교내에는 버스정류장이 곳곳에 마련되어 있었고 구글맵과 함께한다면 정확한 배차시간도 알 수 있다. 먼슬리패스를 가지고 있다면 여러번 버스를 타고 이동하는것이 현명하다.

UBC는 정말 말도 안되게 넓었다. 우리나라의 서울대가 이정도로 넓을지 모르겠는데 무엇보다 평지인 곳이 많아서 걸어다니기에 좋았다.

우리나라의 대학 학비와 캐나다의 학비는 그리 큰 차이가 없다고 알고 있는데 어떻게 이렇게 질적인 차이가 날 수 있는지 궁금할 따름이다. 정부의 보조금이나 기업들의 기부금의 차이일 듯 한데, 이런 곳에서 공부하는 대학생들이 참 부러웠다.

UBC 내 건물들은 이처럼 자연친화적인 건물부터 시작하여 세련된 외형의 현대적인 건물까지 모두 그 외형이 달랐다. 우리나라에는 언제쯤 이런 시설이 갖추어질지.. 최소한 50년은 있어야 할 듯 보인다.

위의 사진에서 보이는 그늘막 아래의 흰 튜브에서 휴식을 취했다. 언뜻보면 폭신폭신할 듯 싶으나 예상외로 그렇지는 않았다.

정장을 빼입고 화단쪽에 사람들이 몰려있는 것을 보니 졸업사진을 찍는 것 같기도 했다. 지나가는 사람에게 사진을 부탁하여 기념사진을 남기고 이동했다.

이는 아마도 인디언을 상징하는 표식으로 보인다. 벤쿠버 여행을 하면서 선셋비치에서 잉글리시베이로 향하는 길에도 이와 같은 조각상을 볼 수 있다.

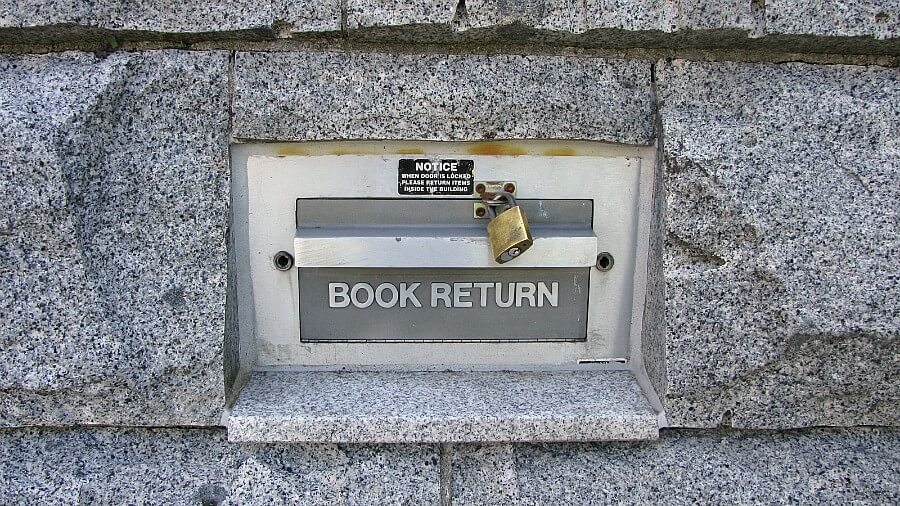

책을 반납하는 곳에 자물쇠가 걸려있어 눈길을 끌었다. 왠지 이 건물이 도서관일 듯 하여 안쪽으로 걸어가보았다.

깔끔하게 책들이 정리되어 있었는데 외관만큼이나 내부시설은 그렇게 세련되지는 않았던 것 같다. 어느 대학과 마찬가지로 튜터를 구하는 글들이 많이 붙어 있었다.

중국인들은 캐나다의 학원에서 영어를 배울 수 없기 때문에 보통 대학교에서 영어를 배운다고 한다. 그래서인지 중국어 전단지들을 많이 볼 수 있었다.

UBC 근처에는 자전거를 빌리는 곳이 마련되어 있나보다. 가족들과 함께 와서 자전거를 타면서 여가를 즐기는 모습이 보기 좋았다.

캐나다에서는 무엇보다 가족을 1순위로 생각한다고 한다. 3~4시에 퇴근하고 집에 돌아와서 시간을 보내니 당연한걸까? 술과 담배는 너무 비싸기때문에 주말에는 보통 운동을하거나 캠핑을 가게 되는 것 같다.

이 계단 아래로 10분 정도 내려가면 누드비치(WRECK BEACH)가 나온다. 입구에서부터 상의를 탈의한 여성이 사인을 하고 축제에 참가해달라고 말해서 조금 당황하기도 했다.

WRECK BEACH로 가는 계단은 상당히 가파르기에 다시 올라올 때 체력이 상당히 소비되었다. 서양 남자들은 정말 다리가 길었고 다리만큼이나..ㅋㅋ 여자들도 조금 과장하자면 마치 수박을 매달고 있는 듯 했다.

나체로 단체사진을 찍는 인원수에 따라 5$의 기부금을 받을 수 있다면서 3시에 꼭 와달라고 했다. 지금 생각해보니 한번 찍었으면 어땠을까 하는 생각도 든다.

누드비치에서 신발을 신고 걸어다니니 푹푹 패이고 그렇다고 신발을 벗자니 모래가 너무 뜨거웠다. 돗자리라도 가져올걸 그랬나.. 느긋하게 쉬고 싶었으나 햇볕이 너무 뜨거워서 그럴 수도 없었다.

사진을 보니 한때 누드비치 기념사진으로 595명의 사람들이 참여했었다는 사실을 알 수 있었다. 유교문화가 보편적인 우리나라에는 100년이 지나도 누드비치가 도입되는 날은 없을 듯 하다.

누드비치를 크게 두바퀴를 돈 뒤 다시 위쪽으로 올라왔다. 한국인 친구가 아니라, 외국인 친구를 사겨서 이곳에 오면 재밌을 것 같다는 생각이 들었는데 아쉽게도 다시 방문하지는 못했다.

이쪽으로 걸어오니 기존 건물들과 다르게 동양적인 색채와 문양이 눈에 띄었다. 아마도 중국인들의 돈으로 건물을 올린 것이 아닌가 싶다.

UBC에서 지도상 왼편으로 걸어가니 이런 공원이 나왔다. 기숙사라고 하기에는 너무 퀄리티가 높았다. 아마도 벤쿠버의 부자들이 사는 곳이 아닐까 싶었다.

한적하면서도 자연친화적으로 잘 꾸며져 있어서 삶의 여유를 만끽할 수 있는 장소일 듯 했다. 이런 곳에 살기위해서는 대체 얼만큼의 돈이 필요한것일지..

캐나다는 확실히 우리나라와 일조량에서부터 차이가 나서인지 나무들의 크기가 상당했다. 이런 공원이 집 근처에 아무렇지도 않게 존재한다는 사실이 비현실적으로 느껴졌다.

길 양옆으로는 잘 다듬어진 잔디밭이 있었다. 잔디밭에서 뒹굴뒹굴 구르면서 내려오는 아이들을 보면서 상실의 시대(노르웨이의 숲)의 한 구절이 떠올랐다.

봄철의 들판을 네가 혼자 거닐고 있으면 말이지, 저쪽에서 벨벳같이 털이 부드럽고 눈이 똘망똘망한 새끼곰이 다가오는 거야. 그리고 네게 이렇게 말하는 거야. "안녕하세요 아가씨, 나와 함께 뒹굴기 안하겠어요?" 라고. 그래서 너와 새끼곰은 부둥켜안고 클로버가 가득한 언덕을 데굴데굴 구르면서 온종일 노는거야. 그거 참 멋지지?

캐나다 벤쿠버가 참 살기 좋은 나라라는 것을 다시 한번 느끼게 해준 곳이었다. 나의 대학시절을 이런 곳에서 보냈다면..

캐나다에서 초중고를 졸업했다면 나는 어떤 인생을 살고 있을까? 지금보다 행복할 것이라고 장담할 수는 없으나 한결 여유로운 삶을 살아가고 있지 않았을까 생각해본다.

'캐나다 여행 > 캐나다_밴쿠버' 카테고리의 다른 글

| 밴쿠버 가볼만한곳 퀸엘리자베스파크와 블로델 식물원 (+다채로운 꽃들과 앵무새) (0) | 2022.10.13 |

|---|---|

| 밴쿠버 여행 키칠라노 비치 Kitsilano Beach (+현지인들이 사랑하는 해변가) (4) | 2022.10.10 |

| 밴쿠버 여행 아름다운 린캐년 파크 Lynn Canyon Park (+트와일라잇 촬영지) (10) | 2022.07.03 |

| 캐나다 웨스트밴쿠버 여행 아름다웠던 앰블사이드 파크 (AmbleSide Park) (2) | 2021.03.21 |

| 밴쿠버 여행 고풍스러운 개스타운 둘러보기 (+증기시계, 마리화나) (2) | 2021.03.08 |

| 벤쿠버 근교여행 골든 이어스 주립공원 (+대자연속에서의 1박2일 캠핑) (8) | 2020.12.07 |

| 밴쿠버의 숨겨진명소 크레센트비치 Crescent Beach (+대자연의 아름다움) (2) | 2020.10.11 |

| 밴쿠버 여행 필수코스 스탠리파크(Stanley Park) 거대한 도심속의 오아시스 (9) | 2020.09.14 |